戦国時代の戦さでは、敵の大将の首を討ち取ることで勝敗が決することになり、武功を証明するために首実検が行われ、討ち取られた首の怨念を鎮めるための首塚が各地に残されています。

現代では、遺体の身元確認にはDNA鑑定などの方法があるため、戦国時代のような残虐な首実検のような方法は異様に感じますが、当時の武将の名誉の証明となっていました。

本能寺の変で織田信長の遺骸が、明智光秀の軍勢による捜索にも関わらず発見されなかったことは、光秀や追随した家臣連中には、信長が逃げ延びて生きているのではないかという恐怖を与えたのと同時、その後の歴史のミステリーにもなっています。

各地に残されている織田信長の菩提を弔うための墓や供養塔がありますが、富士山麓には織田信長の首塚と言われるものが存在していますので紹介します。

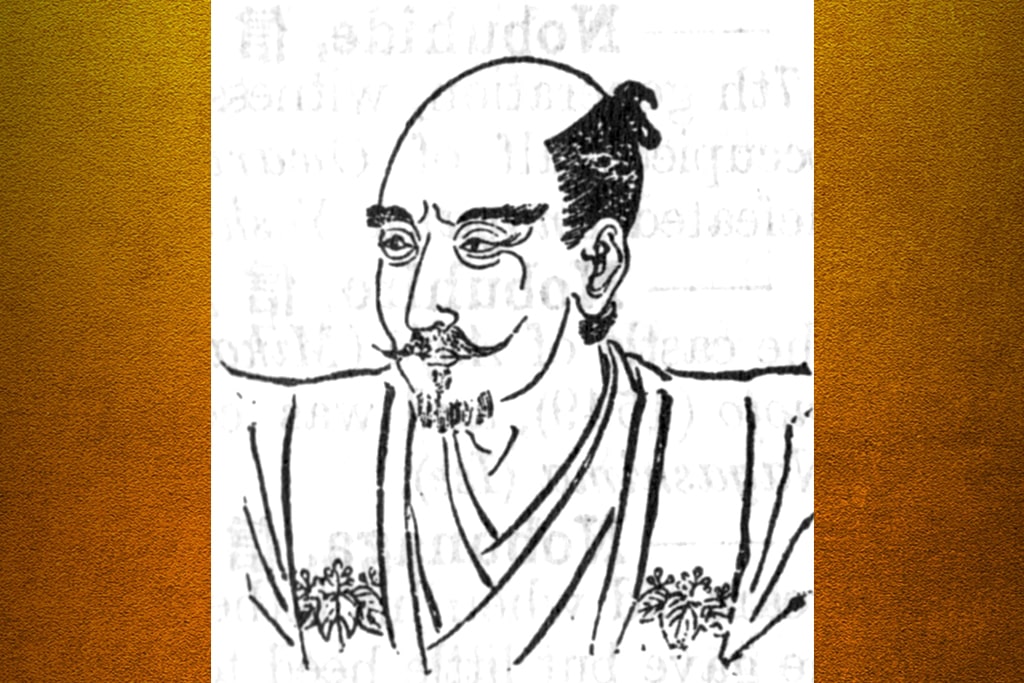

織田信長の本能寺の変での最期は?

本能寺の変での織田信長の最期は、信長公記やフロイトが残した日本史や本国に送付した報告書に、手傷を負った信長が殿中の深い一室にこもり自害したとされ、火薬庫を備えていた本能寺に放たれた火の勢いが強かったため、遺体を灰にしてしまったというのが、一般的に伝えられています。

その一方で、織田信長の側近にいた弥助や数名の家臣が、燃え盛る本能寺から脱出できていることから、信長が自害した首を信頼できる家臣などに託して、持ち出させたというものや、生き延びているという説も浮上しています。

織田信長の生存説や首の持ち出しについては、本能寺が通常の寺院の造りとは違い、城と同様な城壁の機能を持ち、火薬庫も存在し、地下通路などもあったためだと考えられます。

しかも、本能寺の変が起きた際、前日より同席していた原志摩守が書き残した「原家記」と富士山本門寺にある首塚の存在が、信長の死にミステリーの要素をもたせています。

織田信長の首塚がある場所は?

本能寺の変の前日、織田信長の上洛により多くの公家衆が本能寺を訪れており、信長は囲碁の勝負を観戦しています。

日蓮宗の本行院日海と本願寺の鹿塩利賢の対局が長引いたことで、本行院日海はそのまま泊まり、信長とともに本能寺の変に遭遇しています。

日海の側にいた原志摩守は、信長に従う武士であったため、信長の首を山道沿いに駿河へ逃げて富士山本門寺まで持ち出し、本堂の裏手に首塚を築いたと言われています。

織田信長の首塚は、信長の首が今も約3メートル下の地中に葬られ、柊を墓標として盛土がなされています。

墓標に利用された柊は、葉の棘で人を寄せないことや、邪気を払う昔からの習慣やしきたりによるものと考えられます。

織田信長の首塚は富士山麓にある?

本能寺の変で横死した織田信長の遺骸は発見されておらず、そのため、各地に設けられた墓や供養塔が多数確認できます。

また、本能寺から数百キロ離れた富士山本門寺の本堂の裏手に、原志摩守が柊を墓標とした織田信長の首塚が確認できます。

焼け広がった本能寺から、いかに織田信長の首級が持ち出されたかについては、原一族が残した「原家記」に記されており、現存する首塚と記述内容が一致していることから、信長の死にミステリーを感じさます。

織田信長の死については、本能寺の延焼状況やさまざまに残された史料からは、信長の遺骸が灰になったというのが自然な解釈ですが、首塚の存在などにより、歴史の神秘も感じさせる事変ともなっています。